|

妈妈有一颗挚热的“中国心”

——纪念母亲李治勤女士九十岁诞辰

一.妈妈去年(2005)年曾回到仪征观光

妈妈李治勤

又名静宜,1916年(农历丙辰年)九月初九出生,河北省涿州市人,今年九十岁了。她是目前仪征盛氏三兄弟同辈人中唯一的健在者。她也是目前国内外仪征盛氏家族中辈份最大,年龄最长者。从父母这辈人算起,旅美和旅欧盛氏家族已“四世同堂”;国内的家族已到了第五代。

妈妈李治勤

又名静宜,1916年(农历丙辰年)九月初九出生,河北省涿州市人,今年九十岁了。她是目前仪征盛氏三兄弟同辈人中唯一的健在者。她也是目前国内外仪征盛氏家族中辈份最大,年龄最长者。从父母这辈人算起,旅美和旅欧盛氏家族已“四世同堂”;国内的家族已到了第五代。

从妈妈的外表、举止、言谈及一颗挚热的“中国心”,你一定想不到她是一位美籍华人。

去年(2005)六月一日上午,妈妈李治勤女士偕三女婿卓树鎏及三女盛鸾夫妇一行,在扬州市政协副主席、民革杨州市委主委李孟星(妈妈的外孙,盛如之子)先生的陪同下,从扬州驱车到仪征。此前妈妈一行搭机从美国东海岸奥尔良市到上海,继在苏州、扬州稍作逗留,即来仪。妈妈上世纪80年代初从美国回到北京生活,一直陪在父亲身边,早些年曾和父亲盛成先生来过仪征四、五次。1997年父亲骨灰回仪安葬,三子盛虎陪妈妈回来过;2000年来仪扫墓,长子保罗陪妈妈回来过。2004年五月一日仪征建成“盛成广场”和盛成雕塑。妈妈闻讯非常兴奋,盼望尽早一睹为快。起初因“非典”取消了旅行计划;

继之妈妈突发心疾安启搏器耽搁了时日。所以,事隔年余才成行。

仪征市委成副书记接见,市府设宴招待。作陪的有扬州市政协副主席李孟星,仪征党史办顾主任;家属有来自扬州的大伯父盛白沙烈士的二女盛如;大伯父盛白沙的孙子盛庭春(家在仪征);三叔盛止戈的孙子盛晓刚(来自南京)等。虽然妈妈回美国后,每天都要看(中国)中央电视台的新闻联播等节目,对国内的事情比较了解。但当她回来亲眼看到之后,对近几年祖国和家乡的飞跃变化赞不绝口。特别是她对仪征市委、市政府大力宏扬爱国恋乡的老伴盛成先生,斥巨资建成《盛成广场》并请国际著名雕塑家、南大艺术研究院院长、南大雕塑研究所所长吴为山教授为盛成先生雕塑铜像纪念他。同时也给后辈开辟一处有品位有内涵的休闲、游乐场所陶冶情操、瞻仰育人,更是感奋不己。妈妈一行参观了《盛成广场》并在盛成先生雕塑旁留影

和成副书记等工作人员道别时,妈妈心情格外激动,热泪盈眶,一再请成副书记转达她和全家人对仪征市委、市政府及广大乡亲的诚挚谢意和问候!当大家异同口声地说:“欢迎你们再回仪征来!”妈妈和盛鸾不约而同地说:“我们要回来!乡亲们在这里,我们的根在这里,我们一定要再回仪征来”。妈妈离仪前到青山盛氏坟地扫墓,面对崎岖不平的山间小路,妈妈毫无惧色。她长期坚持每天练剑煅练身体。你看她走路和行剑的身姿确实看不出她已九十岁了------。她对自已的健康有信心。她曾说过2008年召开奥运会她要回来。相信妈妈能健康长寿!实现自己的愿望,再次回国观光并到仪征来。

次日,他们在南京看望了雕塑家吴为山教授,听他讲述着手盛成先生雕塑的构思和表现手法,并成功地创作出富有生命力,栩栩如生的世纪老人盛成先生塑像。对此妈妈李治勤女士非常钦佩和赞赏。

次日,他们在南京看望了雕塑家吴为山教授,听他讲述着手盛成先生雕塑的构思和表现手法,并成功地创作出富有生命力,栩栩如生的世纪老人盛成先生塑像。对此妈妈李治勤女士非常钦佩和赞赏。

二.法国大使毛磊把法国总统希拉克致盛成遗孀的亲笔信交给妈妈

先父盛成先生曾为中法友谊和文化交流而奋斗了一生,在他辞世后,法国驻中国大使馆三位官员于1997年元月3日,参加了在八宝山举行的遗体告别仪式并慰问了盛成先生生的家属,夫人李治勤女士等。他们赠送了法国国旗图案的花篮。上写着“中法友谊的开拓者盛成先生永垂不朽!”的挽联缎带。

2月4日法国大使毛磊,来到北京西郊先父的寓所,将法国总统希拉克写于1997年1月3日,致盛成先生遗孀李静宜女士的亲笔信(信文见本栏目《几位法国总统及盛成先生》笔者注)交给妈妈,并给先父的灵位献花。

妈妈请大使向总统转交回信,感谢总统的关怀并向总统赠送了先父的文集和诗集。毛磊大使当场吟咏了法文诗集中的几首诗,称赞之余表示今后要积极搜集盛成著作在自己的家乡办一个小小的盛成文库。

中新社北京1997年2月8日电,以《法国驻华大使向盛成遗孀转交希拉克总统亲笔信》为题,作了详尽报导。海外的一些中文报纸如欧洲时报、美国侨报等都发了这条消息。

中新社北京1997年2月8日电,以《法国驻华大使向盛成遗孀转交希拉克总统亲笔信》为题,作了详尽报导。海外的一些中文报纸如欧洲时报、美国侨报等都发了这条消息。

希拉克总统竞选连任后,妈妈在2002-5-20的来信中说:“法国总统希拉克又联任了,我写了封信请学生帮我翻成法文祝贺他,因他很看重爸爸,爸走后他还写慰问信给我,圣诞节又寄贺卡给我。他到北京访问时,还派使馆人到学校找我,我于97年4月27日离开北京,他于5月15日到京,怎么知道他要见一个小老百姓呢?这也是沾了老爸的光啊!我如不写封祝贺信给他,就显得太没人情味了。是吧!?”

三.妈妈在抗日战争中的传奇经历和台儿庄情结

妈妈李治勤,家住涿州南关,其父李郁堂是涿州闻名城镇、乡里的中医、针灸大夫,母李郭氏虽不识字但身教有方。妈妈兄弟姊妹五人,长兄治霖是京汉铁路北平局职员,女孩中她行四最小。七七事变前她在北平上学。毕业于西四牌楼往西的北平幼稚师范(原址是著名的明代历代帝王庙,现己修缮对外开放)。后在河北省涿县张庄自办幼稚班从事幼教工作。

七七事变随老师张佩西南下,途经开封时,孙连仲属下池峰城部陆军第31师护训班招收学员,妈妈以“有钱出钱、有力出力”的抗日救国情怀立即报名参加。母亲心灵手巧又有幼师的基础,学习领会快,动手能力强,加上有爱心很快成为合格的白衣护士。

她参加了台儿庄战役,在台儿庄外围平汉铁路线上,救助伤兵。虽己事过六、七十年,当年拼力救护的场面仍历历在目。妈妈说战场上的中国士兵穿的军衣很破,脚上都穿草鞋。吃的也不好,壮丁拉来就上前线,那个会打仗啊?但真正打起仗来,面临生死关头,只要当官的带头往前冲,抡大刀,拼剌刀,投弹,士兵没有不跟上的。正因为31师始终保持着营、连、排军官“冲在前头”的风气。所以这个师在娘子关和台儿庄两次打日本鬼子都打出了威风。鬼子用飞机、大炮和坦克,更惨无人道地用燃烧弹和毒气----这一切都征服不了31师!她为这个师坚守台儿庄城镇反复争夺,可歌可泣的杀敌士气所激励,她抢救、包裹的伤兵数也数不清,战后不久,31师在砀山附近又被敌寇乘虚突袭,伤亡很大,妈妈说她都不知道自己是怎么活下来的?当她离开这支曾在台儿庄“与之同生死、共命运的抗日队伍后,有一种情怀始终萦绕着妈妈的身心,并富有传奇色彩,这就是“台儿庄情结”。

妈妈在湖北孝感离开队伍后,经张佩西、孙伏园两位先生介绍,来到湖南衡山,和刚刚从前线回来的父亲盛成先生认识了,开始妈妈很拘谨少言。当她在交谈中得悉父亲也到过台儿庄,并作为战地记者采访过31师。还曾代表文艺界抗敌协会到台儿庄前线慰问劳军。

“台儿庄”这个话题一下子打开了妈妈和爸爸的话匣子,妈妈内心深处对眼前这位

“台儿庄的抗敌弟兄”倍感亲切。他们后来说,我们一个江苏,一个河北,但我们都到过“台儿庄”还真有缘份啊!

接着他们来到桂林,经父亲的老朋友,曾在台儿庄任31

师池峰城师长日语顾问的苏芗雨教授主婚和邻居广西大学阎宗临教授证婚,于1939年初结为伉俪。此前不久,父亲的前妻郑坚女士不幸于1938年4月1日在沦陷的家乡仪征病逝,留下三个幼小的孩子(大哥保罗、大妹碧西、小妹滴娜),由亲戚马博盦(an安)及女仆何孝珍自1938年6月13日从仪征过江赴沪,再乘邮轮抵港,继转火车送到衡山不久。妈妈是以多么博大的胸怀和多么挚诚的爱心进入这个家庭的啊!她又当续弦,又当继母多么仁慈宽厚啊!那年她才廿二岁,可父亲己是卅九岁了。

接着他们来到桂林,经父亲的老朋友,曾在台儿庄任31

师池峰城师长日语顾问的苏芗雨教授主婚和邻居广西大学阎宗临教授证婚,于1939年初结为伉俪。此前不久,父亲的前妻郑坚女士不幸于1938年4月1日在沦陷的家乡仪征病逝,留下三个幼小的孩子(大哥保罗、大妹碧西、小妹滴娜),由亲戚马博盦(an安)及女仆何孝珍自1938年6月13日从仪征过江赴沪,再乘邮轮抵港,继转火车送到衡山不久。妈妈是以多么博大的胸怀和多么挚诚的爱心进入这个家庭的啊!她又当续弦,又当继母多么仁慈宽厚啊!那年她才廿二岁,可父亲己是卅九岁了。

1944年,湘桂战事失利,全家随中山大学逃难到粤北连县三江镇去,走到半路的薛家水村休整时.妈妈发现父亲在台儿庄战地采访日记和代表文艺界抗敌协会到台儿庄前线慰问劳军归来写的报告书等珍贵资料照片、手稿等忘记带出来了。双亲很着急,特别是妈妈坐立不安,非要回到己沦于敌手的砰石镇去取回来。正巧一位姓赵的教授也要回去取东西。妈妈和他结伴而行。回来的路上,在一个村口(村名庚口),他们和日本鬼子兵碰上了,妈妈转身躲藏在一座谷仓的扬谷机后面暗影里,脸上擦满了地上的灰土,一动不动地蹲在地上,被搜索仓房一个走在后面的军官模样的鬼子发现了,他用手向下按了按妈妈的头,妈妈当时很镇静,身子纹丝没动,一点声音都没有,弄不清那军宫为什么就这么走了。否则才27岁,年轻的妈妈将被抓走。就成了花姑娘了-------多险啊!。后来分析可能鬼子一时分不清虚实而走掉,因为那个村子地处山区附近有过游击队活动。在战场上锻炼过的妈妈遇事不慌而逢凶化吉。妈妈在敌人铁蹄下抢救回来的贵重手稿终于和她一起安然无恙地脱险了。

后来这个手稿随双亲到过胜利后的北平,兰州、台北,以及国外。上世纪80年代本已带回北京,因出版未落实而再次带走。

去年,在庆祝抗战胜利六十周年的日子里,妈妈乘归国探亲之际,己和她熟悉的一家出版社商定,将父亲一九三八年写出,六十年前由妈妈从敌占区抢救出来的这部手稿付印出版。至此妈妈的台儿庄情结以圆满的结局打上句号。

四.妈妈始终怀着一颗“爱心”

妈妈不愧是学幼稚教育的,对孩子们始终有一颗“爱心”。她既是著名幼稚教育家张雪门的学生,又深受

“爱的教育”的影响。她对孩子们和蔼可亲,营造一个友爱、宽松的家庭气氛让我们从童年发挥自由天性同时从生活点滴开始灌输礼义廉耻家教。上学后,她又帮我们提高学习兴趣,树立自信心,早日养成独立学习的习惯。加上爸爸注重培养我们从小自立的能力对我们的成长很有裨益。

妈妈不愧是学幼稚教育的,对孩子们始终有一颗“爱心”。她既是著名幼稚教育家张雪门的学生,又深受

“爱的教育”的影响。她对孩子们和蔼可亲,营造一个友爱、宽松的家庭气氛让我们从童年发挥自由天性同时从生活点滴开始灌输礼义廉耻家教。上学后,她又帮我们提高学习兴趣,树立自信心,早日养成独立学习的习惯。加上爸爸注重培养我们从小自立的能力对我们的成长很有裨益。

妈妈还会写一笔娟秀的好字,并且会画画,她画的梅花是我小时候最欣赏的画了。妈妈的笔头很勤,不管多忙多累她都要写家信给远方的亲人,她现在己九十岁了还在坚持这个给远方亲人、朋友写信的好习惯。谈到写信,有一件事,虽然己过去几十年了,我始终仍难以忘怀。那是抗战初期,仍在沦陷区北平生活的郑家外祖母郑王德姒氏,不知郑坚妈妈己逝,还不断写信寄来桂林我们的住址,妈妈李治勤将心比心把郑坚妈妈当成自己的姐姐,把郑家外婆当成自己的妈妈。为了让老人免除丧女之痛,安度晚年。她一直代郑坚妈妈写回信。免得老人在不同字迹上生疑,除尽力模仿外,她佯称右手碰伤不能写字,暂用左手代替。妈妈对郑家老人无私尽孝之举,给儿女们树立尊老尽孝的好榜样。

她还会做一手好针线活,我们从里到外穿的夏服冬衣,脚上的布鞋都是她亲手裁剪缝织的,在抗战时期,全国上下都节衣缩食,艰辛奋斗的岁月,父亲做教授薪水也很低。加之物价飞涨,家里又添了龙(1939)、虎(1943)两个弟弟,经济更拮据。妈妈的辛勤节俭为家里节省了一大笔开支,使我们当时七口之家能吃饱、穿暖,孩子有学上,生活能维持下去。为此,妈妈吃了不少苦,但辛勤节俭蔚然成为家风在孩子们的心目中影响深远,并一代一代传下去。

抗战结束后,1945年10月在重庆中央干部学校当教授的父亲,曾随蒋经国一行到过东北、北平,规格很高。和蒋经国的头衔一样,也任"外交部驻东北(后为北平)特派员公署特派员"即"接收大员"。可是父亲仍是"滴水不沾"、"两袖清风"。父亲回忆,在接收伪长春科学院(北极院)时,对该院仪器之多十分吃惊,光是白金天平就有21台,而当时的中国大后方总共只有两台。父亲"找了一个柜子把天平装好,封了起来,后来,仪器被苏联人取走了。1946年3月在北平,我们家住在和平门内南所胡同10号两间普通的平房中。爸爸的老朋友徐悲鸿先生生前回忆"我于次(1946)年也来北平,任国立艺专校长。我到北平后便去看他,见他住一个极简陋的房子,仅仅两小间,生活依旧很俭朴。当时我不禁恻然为之动容。"

父亲就是这样的人,他既不会当“官”,也不会发不义之财。妈妈对父亲从来没有多大奢求,只要父亲开心。所以当1946年秋天,父亲决定离开北平,接受兰州大学的聘书回到他热爱的教学岗位上去,妈妈很快把行李准备好,把家搬去兰州。后来台湾原日本帝大改为台湾大学,急需大陆师资,父亲经朋友推荐到台大任教,于1947年秋,父亲又决定举家迁台。妈妈最了解父亲喜欢走动的禀性,照例顺着他。当时妈妈刚生了鸾妹,她让父亲带上七岁的大弟小龙先飞往上海再去台北。产假过后,妈妈和兰大的两位青年教师搭伴,带上襁褓中的鸾妹、和四岁的虎弟从兰州出发,他们沿途骑马、骑骆驼,坐牛车、卡车;穿过一段沙漠,再过冰封的黄河,走陆路去北平。当时走这条路,比较“经济”但在当时无论是交通工具或是沿途食宿条件都极其原始、简陋,而且时值北方的冬季。只有像我们这种清贫之家和我妈妈这样一贯能吃苦耐劳,不惧艰险的人才能承受。他们费时两个多月才到北平。然后,妈妈把十二岁的碧西大妹和十一岁的滴娜小妹也带走,她们坐海船抵台湾基隆港,再转车到台北。爸爸决定十四岁的大孩子保罗(即笔者)留在大陆上学,让他远离父母,学会“自立”。两年后(1949),保罗幸运地在北平迎来解放。就在那年春天,他参加了解放军南下工作团,在“解放全中国”的征途中,迎来了新中国。

父亲就是这样的人,他既不会当“官”,也不会发不义之财。妈妈对父亲从来没有多大奢求,只要父亲开心。所以当1946年秋天,父亲决定离开北平,接受兰州大学的聘书回到他热爱的教学岗位上去,妈妈很快把行李准备好,把家搬去兰州。后来台湾原日本帝大改为台湾大学,急需大陆师资,父亲经朋友推荐到台大任教,于1947年秋,父亲又决定举家迁台。妈妈最了解父亲喜欢走动的禀性,照例顺着他。当时妈妈刚生了鸾妹,她让父亲带上七岁的大弟小龙先飞往上海再去台北。产假过后,妈妈和兰大的两位青年教师搭伴,带上襁褓中的鸾妹、和四岁的虎弟从兰州出发,他们沿途骑马、骑骆驼,坐牛车、卡车;穿过一段沙漠,再过冰封的黄河,走陆路去北平。当时走这条路,比较“经济”但在当时无论是交通工具或是沿途食宿条件都极其原始、简陋,而且时值北方的冬季。只有像我们这种清贫之家和我妈妈这样一贯能吃苦耐劳,不惧艰险的人才能承受。他们费时两个多月才到北平。然后,妈妈把十二岁的碧西大妹和十一岁的滴娜小妹也带走,她们坐海船抵台湾基隆港,再转车到台北。爸爸决定十四岁的大孩子保罗(即笔者)留在大陆上学,让他远离父母,学会“自立”。两年后(1949),保罗幸运地在北平迎来解放。就在那年春天,他参加了解放军南下工作团,在“解放全中国”的征途中,迎来了新中国。

1953年父亲因写文章批评当局遭台大停聘而失业以写作为生,妈妈找到幼稚园工作贴补家用。1977年父患目疾病倒法国,加上工人罢工,邮政不通,生活费接济中断。来此照顾爸爸,年己61岁的妈妈到餐馆洗碗,打工挣钱维持,直到两个月后邮路恢复收到汇款为止,妈妈从来就是这样任劳任怨,为家人排忧解难。1978年爸爸回国探亲后就留在北京办定居了。妈妈作为家属,回到美国没有自己的护照,不能找工作,不能拿养老金,所以考了美国护照。

退休后父亲在欧洲,主要在法国,侨居10年光景,一直是靠碧西大妹每月寄钱给他维持生计。他自己单独生活,自由自在惯了,所以1979年父亲在北京定居,又找到了工作,自己又有了一些薪水,他很开心地说不用“寄人蓠下”了。所以他一时并不打算和在京亲属住在一起,也没有打算让妈妈马上过来,而是还准备像在法国时一样自由自在地单独生活。但年纪不饶人啊!他己是80岁的人,己不比当年了,再说中国国情和外国也不一样,因而他不得不雇用阿姨来给他烧饭、洗衣,做家务,还要计划家用开支,计算粮、油等票证的合理使用等,但他毕竟从来没有亲自操作过这类事,也不会处理“复杂的”雇佣关系,以致连续用了七个阿姨都没能“磨合”好。正巧,滴娜小妹来北京探亲,看到爸爸的“尴尬”,于是她和爸爸商量还是打电话给妈妈,请她回来为好。不久,1981年初,妈妈回到北京。爸爸不用再为家务事操心了。没用几天妈妈就把家里的事理顺了。雇一个阿姨用了十几年。直到父亲去世。

妈妈待人诚恳、大方,邻里、师生,机关干部和工友都处得不错,很有人缘,有事大家帮忙办起来事来也顺利。爸爸目疾书写不便,妈妈还常常代笔,真是爸爸的贤内助。有了妈妈生活上的照料和文书上的辅助,爸爸可以全身心地投入教学和学术活动中去。他上课,带研究生,默默的耕耘着。他患目疾阅读必须用放大镜,但爸爸从不气馁,仍到处参加学术会议如

“老残游记”、“丝绸之路”、“巴尔扎克”等,并积极准备论文及发言稿参加学术活动。学校及国内一些出版社也前来联系出版新作和再版旧作。父亲回国的时机多么好啊!赶上了“解放思想,实事求是”的十一届三中全会,赶上了改革、开放,使他焕发出学术的春天。

父母双亲安家北京,海外的弟弟、妹妹和他们的子女,也都纷纷把中国北京作为旅游首选城市,他们常常是先到北京看望亲人,逗留并游览几天后再去外地观光。有时是全家来,更多是孩子们自己来。为了教育下一代,妈妈有时自己当响导,带他们去观光祖国大好河山,名胜古迹。有时父亲也参加,总忘不了带他们回仪征老家,看看家乡的新貌,天宁塔、青山的变迁等,帮他们寻“根”---问“祖”。

由于妈妈无微不至的关爱和照顾,父亲很少生病。差不多每年都参加教委的休假活动,到过国内的许多新、老景点。也时不时走走乡里,和妈妈一起回老家看看。

父亲垂暮之年,双目失明,一举一动都不能离人,给妈妈增加了很大负担。但在妈妈的伴随和呵护之下,加上鸾妹及其他海外家人的陪行,父亲完成了在中法友谊和文化交流方面的最后一次拼搏。1994-年3月及1995年6-7月间两次应法方邀请双亲飞抵法国,参加蒙白里大学更名为“保罗。瓦莱里(Paul

Valery)大学”和瓦莱里逝世五十周年纪念以及父亲的法文诗集首发签名活动等。

在父亲最后的几个月中,妈妈一天几次跑医院,她也是80岁的人了,早上不到7点就到北医三院八层楼的病房送饭。电梯还没有启动,她就一层一层地往上爬。虽然我们兄弟几个(保罗、龙、虎)当时都在父亲身边轮流照应。但妈妈认为她自己力所能及的事,从不叫我们去做。我们要去代替她做,她也不答应,甚至此前爸爸生病住院,她自己做双眼

“白内障”手术,都不打电话来告诉一下,生怕我们请假耽误工作,这就是妈妈的一贯风格。

爸爸接近弥留的前几天,各项脏器功能已趋最低点,病房医生请病人家属到办公室来,明确的告诉家属,患者的病,院方在治疗上己尽力了,目前处于临终状态,请家属做好思想准备。请不要在治疗上再给我们增加压力了。妈妈听完医生的话,眼眶含着泪水,但很镇定地说,你们确实尽力了。老伴的情况,我们明白----,希望在最后抢救时,就不要让他再受什么痛苦了,如不要用--、---、--。实际上这样做是对病者的最后解脱,也是对即将离世的亲人最虔诚的爱意。几天后父亲没有受什么痛苦,在睡梦中安然逝去------。

父亲过世后,妈妈在处理善后之中又做了几件对国家有益的事。

一是在仪征市委和市政府的重视、关怀和全力支持下,虎弟陪妈妈,把父亲的骨灰葬在仪征青山祖母墓旁。实现父亲

“生前没有孝尽母亲,身后要陪在母亲身边” 的遗愿。这也是像父亲这样一位落叶归根的海外游子最荣幸、最理想的归宿。

二是按父亲生前遗愿,把父亲生前的稿费加上亲友捐赠的治丧礼金共五万元在北京语言大学设立盛成奖学金帮助部份贫困学生。

三是按父亲生前遗愿,把父亲的珍贵遗物(图书、手稿、书信、照片、书画、音像制品等)3000余件无偿捐赠给中国现代文学馆。在馆中设立盛成文库和展室。

四是妈妈另外从美国带回齐白石和徐悲鸿两位大师的作品,在北京无偿捐赠给中国现代文学馆。计有齐白石大师《席上谢庆寿者》送给盛成先生的书法作品一幅和徐悲鸿大师《送成中兄从戎南去》送给盛成先生的书法作品一幅。

中国现代文学馆刘屏撰文称“中国现代文学馆藏有不少白石的画,多是老舍当年收藏,前些年由家人捐赠的。惟有一幅诗笺《席上谢庆寿者》是盛成所藏,今年春天由其夫人李静宜赠送文学馆。”

(据人民网,资料来自人民日报海外版第十版2001年11月14日。关于徐悲鸿大师《送成中兄从戎南去》的书法作品。据刘屏文章“为了参加中国现代文学馆新馆的开馆典礼和盛成文库的落成仪式,已故作家盛成先生的夫人李静宜女士专程从美国飞了回来。为了回国参加这次“盛典”,她还特意带回了几件“珍宝”,捐献给文学馆,其中的一件就是徐悲鸿亲笔书写的送别诗,诗名叫《送成中兄从戎南去》”据(西南网景

2000年6月7日 )引自《人民日报海外版》 (2000年06月06日第七版) 。

五是妈妈把父亲多年散落在家中各处的诗页,搜集整理,然后端端正正抄录下来编成《盛成诗稿》。自费在香港出版。

最后以父亲在1967年写的庆贺妈妈生辰诗《丁未重阳祝妻静宜五二生辰》结束本文。

海外桑田少见桑,秋来一雨梦维扬,

清波摇橹吴儿曲,飞枕浮出柏府房,

担笈突围庚口妇,怀鸾渡漠子归乡,

杯盘灯火台山戒,低语重阳万景香。

本文图片说明:

1、妈妈李治勤的年轻时代

2、海内外(部份)盛氏五代家人在盛成塑像前合影,2006-06-01于仪征盛成广场。左1卓树鎏,笔者的三妹夫(美国);左2李孟星,盛如之子(扬州);左3盛如,大伯父盛白沙之二女(扬州);左4盛晓刚,三叔盛止戈之孙(南京);左5抱手中之小女孩是妈妈的曾外孙女之女周琪(仪征);左6妈妈李治勤(美国);左7大伯父盛白沙的二儿媳吕庆瑞(仪征);右1及右5皆为盛庭春的妹妹(仪征);右2李平生,盛庭春的妹夫,周琪的外公(仪征);右3周兰娣,盛庭春之弟媳(仪征);右4盛庭春,大伯父盛白沙之长孙,吕庆瑞之子(仪征);右6笔者的三妹盛鸾(美国)。

3、旅美盛氏“四世同堂”摄于2000年夏,后排左1盛天翔 盛龙之子,盛梅仪之父。中间

大弟盛龙,右1盛天媛,盛龙之女。前排左1蔺(LYNN C) 盛天翔的太太,盛梅仪的母亲。中间

妈妈李治勤,手中抱着的小孩是她的曾孙女盛梅仪(2000年1月生)。左1林秀玲 盛龙的夫人。

4、1997年2月4日法国大使毛磊,驱车来到北京西郊先父的寓所,将法国总统希拉克写于1997年1月3日,致盛成先生遗孀李静宜女士的亲笔信交给妈妈,并给先父的灵位献花。右毛磊,左妈妈

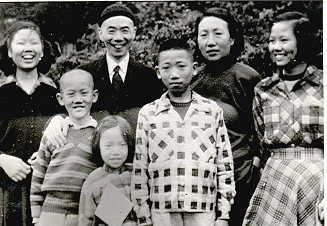

5、双亲和孩子们合影1939-6于桂林施家园。后排左1爸爸盛成;右1妈妈李治勤。前排左1朋友家小孩;左2保罗。右1小妹滴娜;右2大妹碧西。

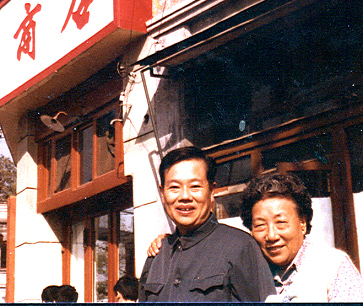

6、母子情深 保罗和妈妈分别卅年后在北京重聚,1978-10-12摄于北京王府井大街。

7、双亲和孩子们1951年摄于台北。从左至右前排1小虎(1943年出生)2鸾妹(1947年出生)3小龙(1939出生)。后排1大妹碧西(1935年出生)2父盛成3母李治勤4小妹滴娜(1936年出生)

8、双亲和两个儿子1985年9月弟妹童华淑摄于北京西郊盛成寓所。前面中间坐位的是父亲盛成;后排左1是虎弟,中间是妈妈李治勤,右1是保罗(笔者)

(盛胜)

|