|

纪念胡愈之伯伯诞辰110周年

记父亲盛成先生和胡愈之伯伯的交往

胡愈之(1896~1986)

浙江上虞人。幼读私塾。15岁进中学(绍兴)继攻英文专科(杭州)。18岁考入商务印书馆编译所(上海)做练习生。“五四”前后,在文学研究会,笔译外国文学作品,创立世界语学会。1924年起编辑《东方杂志》提倡科学与民主,介绍俄国和一些弱小民族的文学作品。次年又参加编辑发行《公理日报》。1926年,支持创办《新女性》杂志和开明书店。1927-4-12惨案次日,在上海写出对当局屠杀民众的抗议信,邀郑振铎等七人签名,发表在《商报》上。1928年流亡法国,在巴黎大学法学院学习。1931年初归途经莫斯科,写了《莫斯科印象记》。1932年返国,在上海法国哈瓦斯通讯社任编辑主任,同时主编《东方杂志》半年。后助邹韬奋主持《生活周刊》,并支持邹建立新型的生活书店。1933年初,加入中国民权保障同盟,同年秘密加入中共,由中央特科直接领导。1934年起至1937年,为打破国民党文化“围剿”。陆续创办《世界知识》、《中华公论》《月报》《团结》、《上海人报》、《集纳》等多种期刊。1938年他在日本占领下的上海,利用外国租界范围尚未被日寇侵占的特殊条件,在租界里创立“复社”,翻译出版了轰动中外的斯诺《西行漫记》。并克服缺人手、资金的困难,仅用了三个月时间首次编辑出版了《鲁迅全集》,

20卷本,600万字。至今仍是出版界的一绝。同年去武汉军事委员会政治部第三厅任第五处处长。担任生活书店编委会主席。1939年,在桂林创刊《国民公论》。创办国际新闻社、文化供应社。1940年奉派去新加坡,帮助陈嘉庚主办《南洋商报》,周恩来派女报人沈兹九协助他工作,后结为伉俪。抗日战争胜利后,在新加坡和沈兹九一起创办《新侨日报》,出版《风下周刊》、《新妇女》月刊。新中国成立后,担任《光明日报》总编辑、国家出版总署署长,是新中国出版事业的奠基人。担任人民外交学会副会长、文字改革委员会副主任、世界语协会理事长。选为第一届至第五届全国人大常委会委员,第六届全国人大常委会副委员长,第五届全国政协副主席、中国民盟中央委员会代主席,第一届中国出版工作者协会名誉主席。1986年1月16日在北京逝世。著作有《莫斯科印象记》、《印度尼西亚语语法研究》、《五卅事件纪实》、《爱国无罪案听审记》等,近年出版《胡愈之出版文集》、《我的回忆》、《胡愈之文集》(6卷集)等。(以上摘参“文学视界”)

胡愈之(1896~1986)

浙江上虞人。幼读私塾。15岁进中学(绍兴)继攻英文专科(杭州)。18岁考入商务印书馆编译所(上海)做练习生。“五四”前后,在文学研究会,笔译外国文学作品,创立世界语学会。1924年起编辑《东方杂志》提倡科学与民主,介绍俄国和一些弱小民族的文学作品。次年又参加编辑发行《公理日报》。1926年,支持创办《新女性》杂志和开明书店。1927-4-12惨案次日,在上海写出对当局屠杀民众的抗议信,邀郑振铎等七人签名,发表在《商报》上。1928年流亡法国,在巴黎大学法学院学习。1931年初归途经莫斯科,写了《莫斯科印象记》。1932年返国,在上海法国哈瓦斯通讯社任编辑主任,同时主编《东方杂志》半年。后助邹韬奋主持《生活周刊》,并支持邹建立新型的生活书店。1933年初,加入中国民权保障同盟,同年秘密加入中共,由中央特科直接领导。1934年起至1937年,为打破国民党文化“围剿”。陆续创办《世界知识》、《中华公论》《月报》《团结》、《上海人报》、《集纳》等多种期刊。1938年他在日本占领下的上海,利用外国租界范围尚未被日寇侵占的特殊条件,在租界里创立“复社”,翻译出版了轰动中外的斯诺《西行漫记》。并克服缺人手、资金的困难,仅用了三个月时间首次编辑出版了《鲁迅全集》,

20卷本,600万字。至今仍是出版界的一绝。同年去武汉军事委员会政治部第三厅任第五处处长。担任生活书店编委会主席。1939年,在桂林创刊《国民公论》。创办国际新闻社、文化供应社。1940年奉派去新加坡,帮助陈嘉庚主办《南洋商报》,周恩来派女报人沈兹九协助他工作,后结为伉俪。抗日战争胜利后,在新加坡和沈兹九一起创办《新侨日报》,出版《风下周刊》、《新妇女》月刊。新中国成立后,担任《光明日报》总编辑、国家出版总署署长,是新中国出版事业的奠基人。担任人民外交学会副会长、文字改革委员会副主任、世界语协会理事长。选为第一届至第五届全国人大常委会委员,第六届全国人大常委会副委员长,第五届全国政协副主席、中国民盟中央委员会代主席,第一届中国出版工作者协会名誉主席。1986年1月16日在北京逝世。著作有《莫斯科印象记》、《印度尼西亚语语法研究》、《五卅事件纪实》、《爱国无罪案听审记》等,近年出版《胡愈之出版文集》、《我的回忆》、《胡愈之文集》(6卷集)等。(以上摘参“文学视界”)

在胡愈之伯伯诞辰110周年之际,谈谈父亲盛成先生和胡愈之伯伯的交往,以资纪念。

父亲是什么时候结识胡愈之伯伯的,有记载的是:“我在19路军时,胡愈之--------常来看我”

(1932年1。28淞沪抗战期间,在上海)。

“八月(1937年),上海‘八。一三’事变发生。一天,胡愈之来我家找我,说宋子文要见我----”。-以后他们成立了国际宣传委员会,父亲任总干事。下面设两位干事,一位是胡愈之,另一位是王炳南。同时按不同国家语种又请来六、七位专家,其中负责英语的是温源宁,他曾是北大外语系英语组主任。八。一三的第二天国际宣传委员会就开始工作了。每天前线的战报通过他们译制后向各国通讯社发稿,他们还组织外国记者亲历日军暴行现场和采访全民抗战同仇敌忾的埸面,举行记者招待会等。

后来国际宣传委员会到过武汉、桂林、重庆等地。从形式上看是个非政府民间组织,但其经费出自国民党中央宣传部,实际上是党在国共合作,全民抗战的形势下,利用公开和秘密的渠道及各方面关系,从国民党手中争取到的半官方机构;由于在组建伊始就处于党的领导下,所以其领导和普通成员几乎全是秘密党员和党外进步人士,现在看来,其实质就是党的统战组织。

和国际宣传委员会前后成立的类似机构还有“中苏文化协会”

(1936年成立于南京,父亲盛成和胡愈之伯伯都选任为理事)、“上海各界救亡协会”(国际宣传委员会原属于它,上海沦陷后独立)、“中华全国文艺界抗敌协会”(初期在武汉,父亲盛成被选为常务理事),后来,这些组织在大后方遍地开花,可见党的统战工作发展迅猛其势难挡。更值得一书的是,当时的第二次国共合作具体体现之一是中共首席代表周恩来在武汉军事委员会政治部任副部长(部长为国民党将领陈诚)郭沫若任三厅厅长(下设三处九科多为我党未公开身份党员或左派进步人士担任处、科长,其成员中共党员、进步和中间人士占大部份。胡愈之伯伯是五处‘文字宣传处’处长)。八路军办事处和新四军办事处同时在武汉成立。在国共合作“团结抗战的有利局面下,中国共产党充分发挥统战工作威力,团结、教育、动员更多的民众、知识份子拥护抗战、追求民主、进步、许多热血青年,知识份子、文化人在国统区和共产党并肩投入抗日救亡工作,也有不少人通过新四军办事处和八路军办事处直接投奔革命圣地—延安、盐城、阜平等地参加、壮大党的抗日队伍,我的小舅郑成武(郑红羽)、堂兄盛华及他在日本仙台帝国大学的学长李尔重等就是当时的一员。他们在武汉,是我父亲盛成通过作家丘东平转宣侠父同志介绍到八办的。后来小舅郑红羽去了延安,堂兄盛华去了新四军,李尔重去了八路军。

后来国际宣传委员会到过武汉、桂林、重庆等地。从形式上看是个非政府民间组织,但其经费出自国民党中央宣传部,实际上是党在国共合作,全民抗战的形势下,利用公开和秘密的渠道及各方面关系,从国民党手中争取到的半官方机构;由于在组建伊始就处于党的领导下,所以其领导和普通成员几乎全是秘密党员和党外进步人士,现在看来,其实质就是党的统战组织。

和国际宣传委员会前后成立的类似机构还有“中苏文化协会”

(1936年成立于南京,父亲盛成和胡愈之伯伯都选任为理事)、“上海各界救亡协会”(国际宣传委员会原属于它,上海沦陷后独立)、“中华全国文艺界抗敌协会”(初期在武汉,父亲盛成被选为常务理事),后来,这些组织在大后方遍地开花,可见党的统战工作发展迅猛其势难挡。更值得一书的是,当时的第二次国共合作具体体现之一是中共首席代表周恩来在武汉军事委员会政治部任副部长(部长为国民党将领陈诚)郭沫若任三厅厅长(下设三处九科多为我党未公开身份党员或左派进步人士担任处、科长,其成员中共党员、进步和中间人士占大部份。胡愈之伯伯是五处‘文字宣传处’处长)。八路军办事处和新四军办事处同时在武汉成立。在国共合作“团结抗战的有利局面下,中国共产党充分发挥统战工作威力,团结、教育、动员更多的民众、知识份子拥护抗战、追求民主、进步、许多热血青年,知识份子、文化人在国统区和共产党并肩投入抗日救亡工作,也有不少人通过新四军办事处和八路军办事处直接投奔革命圣地—延安、盐城、阜平等地参加、壮大党的抗日队伍,我的小舅郑成武(郑红羽)、堂兄盛华及他在日本仙台帝国大学的学长李尔重等就是当时的一员。他们在武汉,是我父亲盛成通过作家丘东平转宣侠父同志介绍到八办的。后来小舅郑红羽去了延安,堂兄盛华去了新四军,李尔重去了八路军。

武汉撤退后父亲来到桂林在广西大学任教。抗战时期的桂林,由于桂系有反蒋的特点,所以在此地国民党中央的政令不完全行得通。在“国共合作”全民抗战的形势下,对于共产党则比较客气,从1938年11月桂系实力派长官白崇禧同意我党在桂林建立八路军办事处起到1941年1月皖南事变后,八办在桂林被迫撤离为止的两年多时间内,他们以团结抗战的姿态掩饰

“反共”本质,不轻易得罪共产党。这就给我党统一战线工作,提供了自由发展的广阔空间。形成相对民主、自由的政治气氛和从未有过的百花齐放繁荣局面。1938年12月,广州沦陷,党的外围喉舌“救亡日报”、“生活书店”迁桂发行。党大力支持的进步文化机构新知书店、读书生活出版社、文化生活出版社。科学书店等160多家出版社,都先后在桂林开张了,印刷厂近100家,出版了大批进步书刊。胡愈之伯伯办的进步刊物《国民公论》在桂林创刊,更令人振奋的是以胡愈之伯伯名义办的国际新闻社也在此成立,她实际上是中共中央南方局直接领导下的涉外宣传新闻机构,她不断把我党的抗日方针政策和八路军、新四军的同仇敌忾,辉煌战绩发布到世界各地,获得良好反响。1939父亲和胡愈之伯伯同时参加的国际宣传委员会在桂也非常活跃,经常举行时事报告会等,他们也都是中华文艺界抗敌协会桂林分会的发起人之一,理事中的中共党员约占三分之一。可见当时我党在有利的政治局面下,加上执行了正确的统战方针和政策才出现这样的大好形势。此外,父亲和胡愈之伯伯还在好几个机构共事经常见面如国际反侵略大会中国、广西分会:中越文化工作同志会等。1940年胡愈之伯伯从桂林奉调去南洋工作,父亲盛成才和胡伯伯分开。

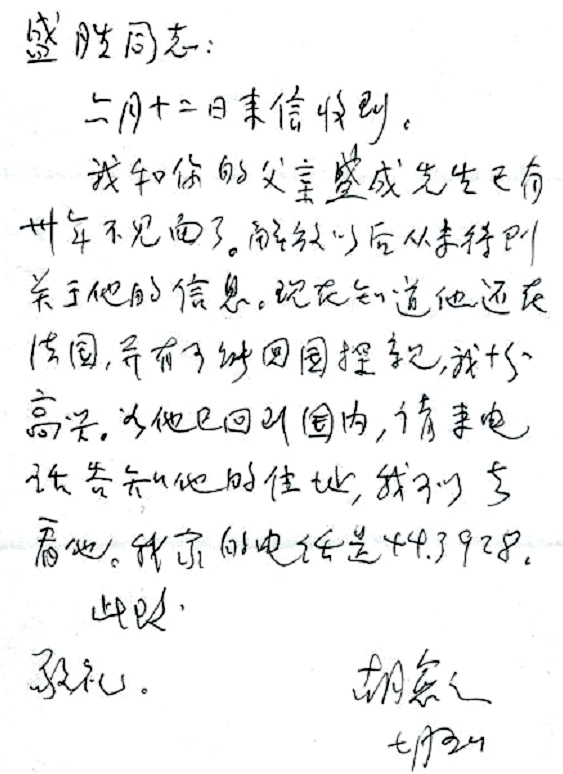

1978父亲回国前给我来函,开出十几位朋友的名单让我找到下落。我托人打听或写信去找。功夫不负有心人,给我回信的有、胡愈之伯伯(见图)

(民盟中央)、李沛苷伯伯(上海文联)王炳南伯伯(中国人民对外友协)陈此生伯伯(民革中央)电话联系妥当的有叶剑英伯伯办公室(中央军委)、许德珩伯伯办公室(人大常委)上门寻访的有,闻一多的胞弟闻家驷(北大外语系主任)、蔡无忌(蔡元培之子,国家商检局高工)、顾颉刚(社科院历史所研究员)柳大纲(中科院化学所所长)、李健吾(社科院外文所研究员)郭秉毅(五四时期天津工运领袖郭维海的胞弟,国务院参事室参事)等。

我和胡愈之伯伯联系上之后,我应邀去(是否汪芝麻胡同我也忘记了)胡伯伯家里交谈过。当时胡伯伯己考虑到父亲回来后如何安排的问题,他再三交待我首先要和统战部联系,以便父亲回来后有个学习的地方。他对79岁的父亲是否还能胜任在职工作也有考虑。记得他曾问我,你父亲还写作吗?我告诉他还写诗。看得出,他对我的回答并不满意。确实我和家人分开卅年了,一直没联络过。对于父亲的有关情形真是一点都不了解。因他在这次回国前(1978-7)的来信中寄过一首名为“马年行吟”的七律诗给我,是他手书的复印件。所以我才敢回答“还写诗”。我记得这次和胡伯伯谈话是1978年8月下旬,距离父亲预定入境日期10月上旬也就是个把月了。我想让父亲准备履历文书寄来,再去统战部接洽,时间已来不及了。我立即写信告诉父亲准备履历文书,等他回来后马上和统战部接洽。

在父亲的朋友中间真没有像胡伯伯对统战工作这么门(儿)清,而且认真负责的。所以后来父亲的老朋友刘为章(刘裴)嘱咐他有什么事,就找愈之。当1978年10月10日父亲一行回到北京,由中国华侨旅行社的中巴从机埸接到华侨大厦住下后,计划在北京逗留一个多星期,然后回仪征老家。胡伯伯闻讯后在百忙中到华侨大厦看过父亲两次。第一次他们谈到南岛语系(即马来亚-玻里尼西亚语系)。通晓世界语及多国语言的胡愈之伯伯、对马来语的一个重要分支---印度尼西亚语言的研究特别在行,他一听盛成先生谈这个问题非常切入,而且能用清晰、准确的几处读音举例谈及马来亚-玻里尼西亚语言与中国一些少数民族语言的近似之处,从而阐明两者之间的历史渊源。他很兴奋,彷佛看到眼前这位老朋友又回到年轻时代------在我送他到电梯间的路上,他笑呵呵地对我说;“你父亲脑子很清楚,思维和谈话很有条理,记忆力也很好-----。”显然,胡伯伯对父亲这把年纪还能否工作?,心里己有了“谱”。他第二次来是和父亲约定从南方回来后把要见的人以及把各方面的朋友找来谈谈落实安置问题。

一个月后,胡愈之伯伯得悉父亲己回京,仍住在华侨大厦。十一月十二日那天是孙中山诞辰112周年纪念日。全国政协照例要在北京中山公园中山堂举行纪念仪式。因中山堂只能容纳数百人,所以参加者只能是在京全国政协和各民主党派、人民团体负责人及代表等。当时任全国政协常委、民盟中央秘书长(从他召集各民主党派负责人的运作能力来看,我想他可能还有别的兼职)的胡愈之伯伯那天上午十一点左右,偕民革中央副主席刘裴、陈此生:九三学社秘书长孙承佩、侨联副秘书长张楚琨、蔡元培的公子、商检局高级顾问蔡无忌等一行趁就近开会之便相约来大厦看望父亲盛成先生。在座的各位30-40年代就是父亲的朋友,在南京、武汉、桂林、重庆、北平都曾和盛成先生共事和交往过,对他从海外归来表示欢迎和赞赏。他们看到盛成先生虽白发苍苍但精神很好。由衷为之高兴。但他们工作都很忙,没有时间多谈,只坐了十几分钟就离开了。

后来不久,胡愈之伯伯偕夫人沈兹九在鲜鱼胡同和平宾馆设宴招待盛成先生,作陪的有人大常委副委员长、九三学社中央主席许德珩、中国社科院负责人周扬,民革中央副主席刘裴、陈此生:九三学社秘书长孙承佩、侨联副秘书长张楚琨、蔡元培的公子、商检局高级顾问蔡无忌等。我也荣幸应邀陪父亲参加。召集各方面人士来此聚会主要是解决父亲盛成先生的安置问题,席间在朋友们小叙之后,胡愈之伯伯谈到关于盛成先生的安排,请各位尽力时-----。想不到父亲一改初衷,说他这次不留下来。他说他的一个侄子和他说,目前处于拔乱反正百废待兴之际,建议他用些时间,考察和熟悉国内各方面情况后先回去,然后在适当时机再回来效力。父亲这次回国买的是单程机票,说明他原来就没打算再回去,都79岁这把年纪了,还有多少时间容得你下一次?!。我因未随父亲南行,对他的突然改变一点也不知道。未能事先和胡愈之伯伯通气

,以致使这次胡伯伯在百忙中组织的这次聚会事倍功半,计划等于落空。在此前不久,父亲回国前曾写信给我说要见叶剑英,当时叶是国家领导人之一(人大常委会委员长),我作为一个普通工作人员,费了九牛二虎之力,才联系安排妥当,可是父亲抵京后又说“不和叶剑英见面了”。父亲为什么会这样,我芒然不解,不禁想起大妹碧西在回国探亲前(1978-8-16)来信中一段话:

“爸爸的脾气,你大概还记得吧!住不定,喜欢走动,现在在己好多了。他一辈子都是理想主义,我行我素,想象力极其丰富,所思所为均与众不同,以一般尺度来衡量,他是没有什么责任感的,也不受(任何)一切牵制。”起初,我对这一段话还没有多少体会,事后认为那是碧西多半辈子和父亲相处的认知和体会。她知道我毕竟和父亲己分开卅年了,而且分开时还是个少年-----。

胡愈之伯伯毕竟是父亲的老朋友,而且,毕竟是“老统战”他仍来看望我父亲,并一起交谈,。1979年春不久得知我父亲获在京友人之助己在北京语言学院谋得一个教授法文之职、并解决了住房,加上直系亲属在北京。顺利达到了海(台)归人士办定居的三条要求由国务院侨办林修德主任亲自批准定居。他很关心父亲的政治生活和物质生活。他看望我父亲时曾征求意见是否愿意参加政协,但父亲说愿意参加侨联,因父亲与侨联素无历史联系,他的愿望未能实现。此外,父亲从1979年到北京语言学院后,最初校方曾按一级教授职称呈报教育部审批,但被搁浅,后报二级、三级也无下文-----。他虽担任外语系法语专业教授工作,但始终没有正式职称,工资一直200元相当60-70年代全国政协委员的待遇。其实,父亲回国不久,就赶上“解放思想”的十一届三中全会,好心的朋友加上好心的干部,打破用人的惯例,热诚地接纳了这位国内院校少有的资深海归学者,特别是北京语言学院,当时请了一些外教,却没有中国本国的教授。所以从安排工作岗位,到获得住房及送批定居手续等都很迅速。父亲在顺利之中也忽略和错过了当时海归人士就业的几个必要的环节和机会,如胡愈之伯伯再三交待的“首先和中央统战部联系”;以及已安排好的

“首长接见”;还有“胡愈之伯伯有组织的安排”等。当时在科学院工作的一位亲戚和我商量是否托熟人反映一下情况----,父亲听见了,批评我们不该“走后门”,他说这种风气要不得。一位在一所有名大学当领导的后辈,写好给教育部两位部长介绍父亲盛成的推荐信,从南方寄来后,他甚至把信丢在一边,拒绝把信送给收信人。这是父亲从少年时代就在外边闯荡,长期形成的自立、自强风格使然。

胡愈之伯伯向学校了解过情况,也尽过力,但难度较大。后来这个问题是邓小平亲自着手解决的[注1]。当时年逾85岁的父亲于1984年10月被定为法文一级教授。后来还是领取特殊津贴的专家,享受院士级待遇。

本文注释:[注1]在纪念邓小平诞辰100周年的日子里,我从中国网看到了邓小平年表,其中有关邓小平同志对我父亲盛成生前职称和待遇问题,亲自关怀的内容,感到分外激动。现将全文抄录如下:

“1984年9月5日就中国人民大学一教师反映盛成[注1]待遇问题,致信胡启立:“请你批示一下,请教育部应抓紧解决。”六日,胡启立批示:“东昌同志:请查明情况,征求学校党委意见,妥善解决。”二十九日,何东昌致信胡启立:盛成的职称及待遇问题,己将情况查明,他的待遇确实有些偏低,我们正会同有关部门以求尽快解决。

[注1]盛成原台湾大学教授,早年赴法勤工俭学,1978年10月经美国回大陆定居,在北京语言学院任教。”

图片说明:以本文顺序排列

1、胡愈之伯伯

2、著名的女报人,胡愈之的夫人沈兹九

3、胡愈之伯伯手书(1978-7-5)

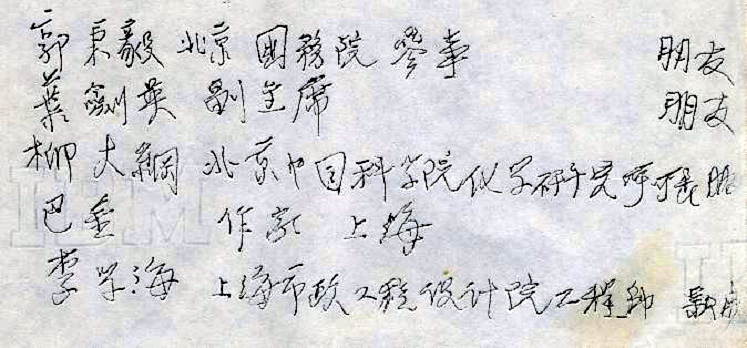

4、父亲盛成先生1978年回国前手书(部份),列出要见的亲友部份名单。

(盛胜)

|